本文翻译自 Addy Osmani 的文章 Conductors to Orchestrators: The Future of Agentic Coding,发布于 2025 年 11 月 1 日。

简评:AI 编程时代,我们正在见证开发者的深刻进化:从「指挥家」转变为「编排者」。这种转变的深层机理,是工作杠杆的转移。指挥家模式是「认知杠杆」:AI 放大你的个人执行力,但你的个人时间依然是瓶颈;编排者模式是「管理杠杆」:AI 成为你的数字团队,让你能并行处理多项任务,打破了个人注意力的瓶颈。这其实是整个软件工程史的延续,我们一直在不断抽象「如何实现」,从机器码到高级语言,再到框架,目的始终是让有限的认知能驾驭更复杂的系统。AI 智能体,只是这一趋势的最新、也是最激进的体现。当「如何做」被 AI 大规模处理后,开发者的核心价值就清晰地回归到两个最不可替代的要素:定义意图,即思考和提出「做什么」和「为什么做」;施加判断,即对结果负责,审查「做得好不好」。这是一种解放,技术正迫使开发者从繁琐的实现中抽身,真正回归到定义问题和把控质量的最高价值角色。未来,开发者的价值将不再取决于写了多少代码,而是指导 AI 团队创造了多少价值。

引言

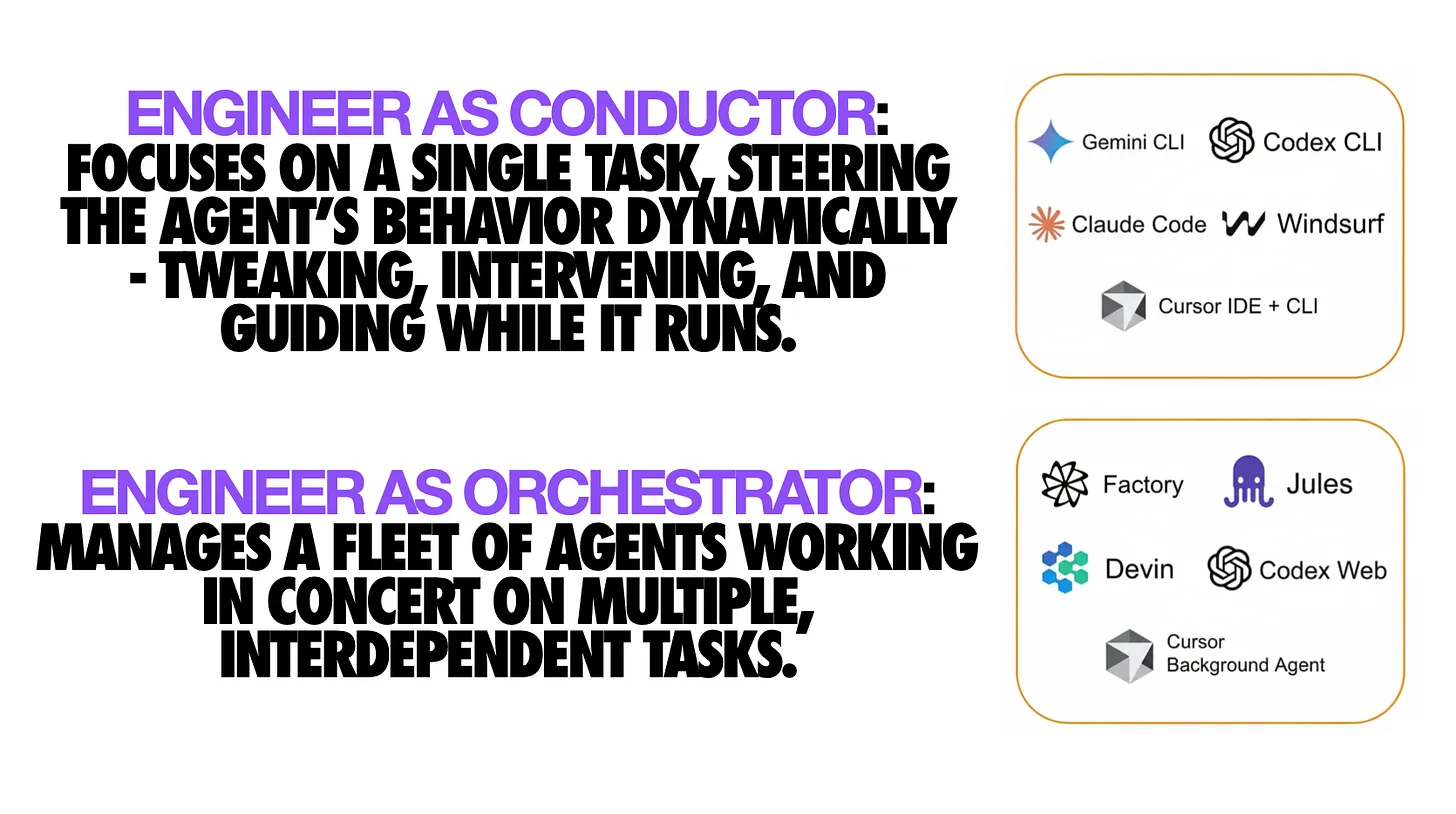

AI 编程助手已从新鲜事物快速演变为开发必需品,如今 90% 的软件工程师都在使用某种形式的 AI 辅助编码。但一场更深刻的变革正在酝酿:工程师不再只是使用单个 AI 助手,而是开始管理由自主编码智能体组成的团队。在这个智能体驱动的未来,软件工程师的核心角色正在发生质的飞跃,从亲手编写代码的实现者,演变为引导单个智能体的指挥家(Conductor),最终成长为统筹多个智能体协同工作的编排者(Orchestrator)。这不仅是工具的升级,更是工作方式的革命:我们的焦点从"如何编写这段代码"转向了"如何让正确的代码被高效构建出来"。本文将深入剖析这两种角色的本质差异,并探索当今最前沿的 AI 编码工具如何重塑软件开发的未来。

编排者工具的本质

先说结论:编排者工具支持多智能体工作流,让多个智能体并行运行而互不干扰。但在深入之前,我们需要先理清概念。

🎸 指挥家模式:引导单个智能体

在 AI 编码场景中,扮演指挥家(Conductor)意味着与单个智能体就特定任务展开紧密协作,就像交响乐指挥引导独奏家演绎乐章。

工程师始终保持全程在线,在每个环节动态调整智能体行为、优化提示词、适时干预并实时迭代。这是大家熟悉的 AI 结对编程模式的自然延伸。在指挥家工作流中,编码发生在人与 AI 之间的同步交互会话中,通常在 IDE 或命令行界面完成。

核心特征

指挥家与智能体保持紧密的反馈循环,验证或调整每个建议,就像驾驶员边开车边看导航。AI 负责生成代码,但开发者仍需亲自完成许多环节:创建分支、运行测试、撰写提交信息等,并最终决定采纳哪些建议。

关键要点:这种交互本质上是临时性的。代码写完、会话结束后,AI 的工作就结束了,任何未被代码捕获的上下文或决策都可能丢失。这种模式虽然在专注单一任务时很强大,也允许精细控制,但无法充分发挥多智能体并行协作的潜力。

典型工具

目前多款 AI 编码工具都体现了指挥家模式:

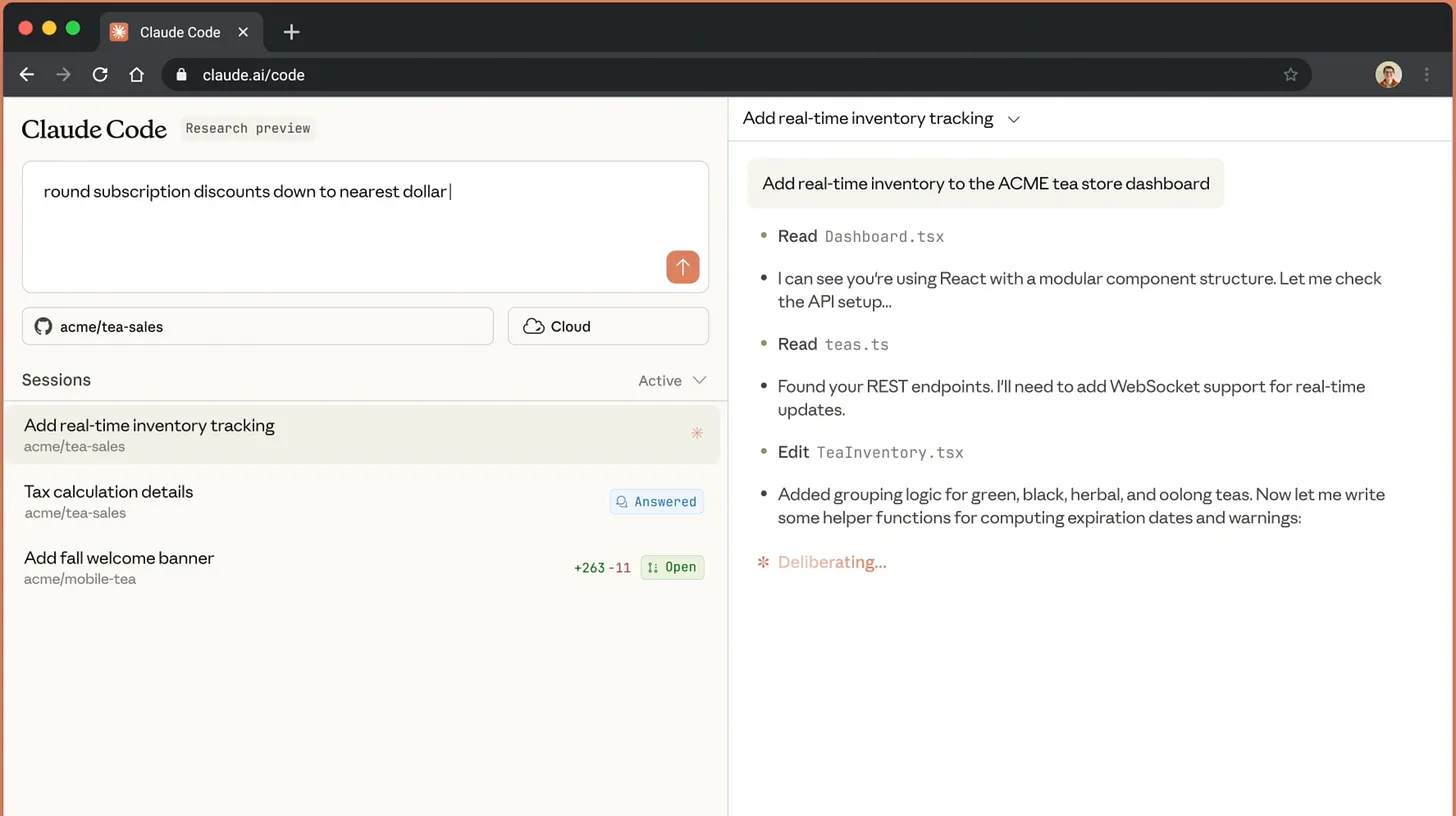

Claude Code (Anthropic)

Anthropic 的 Claude 模型提供编码助手模式(通过 CLI 工具或编辑器集成访问),开发者可以与 Claude 对话来生成或修改代码。使用 Claude Code CLI 时,你在 Shell 中浏览项目,要求 Claude 实现函数或重构代码,它会显示代码差异或文件更新供你审批。你始终扮演指挥家角色:发起每个动作,立即审查输出。

Gemini CLI (Google)

由 Google Gemini 模型驱动的命令行助手,利用超大上下文窗口进行规划和编码。工程师可以让 Gemini CLI 分析代码库或起草解决方案,然后进行交互式优化。你指导每一步,Gemini 实时反馈。它是个逐步配合的伙伴,不会擅自修改代码(至少在指挥家模式下)。

Cursor IDE

这款专业 AI 增强 IDE 可在内联或对话模式下运行,你向它提问或要求生成代码片段,它立即执行编辑或给出答案。你依然是一步步地引导它。Cursor 的优势在于深度理解项目上下文,它会分析整个代码库,能回答关于任何部分的问题。

VSCode、Cline、Roo Code

这些编码智能体也属同类。它们提供代码建议甚至多步修复,但始终在人类持续指导下运作。

指挥家式 AI 辅助已显著提升生产力,感觉像是身边多了位初级工程师或结对伙伴。然而,它本质上是单智能体、同步式的。要真正规模化利用 AI,我们需要超越单智能体的指挥家角色。这就引出了编排者的概念。

🎼 编排者模式:统筹多智能体协作

如果说指挥家是与单个 AI 音乐家合作,那么编排者就是在指挥整个交响乐团,让多个智能体在项目不同部分并行工作。编排者设定高层目标、定义任务,然后让自主编码智能体团队独立完成实现细节。

人类不再微观管理每个函数或 Bug 修复,而是专注于智能体工作成果的协调、质量控制和整合。实际操作中,工程师可以向智能体分配任务(通过 issues 或提示词),这些智能体会自动生成代码变更,通常以待审查的 Pull Request 形式呈现。工程师的工作转变为审查、反馈和合并结果,而不是亲自编写所有代码。

这种异步并行的工作流带来了根本性转变。它把 AI 辅助从前台搬到了后台。当你专注于高层设计或其他工作时,你的 AI 团队在后台默默编码。完成后,它们会提交包含测试、文档的完整成果供你审查。就像项目技术负责人把任务分给多个开发者,稍后审查他们提交的 PR 一样,只不过这里的开发者换成了智能体。

核心特征

编排者面对的是自主智能体,它们能以最少人工干预规划并执行多步骤编码任务。这些智能体拥有更高自主权:可以克隆仓库、创建 git 分支、编辑多个文件、编译运行测试,并在提交方案前迭代优化。

编排者不必关注每个中间步骤(除非主动查看),主要确保最终结果符合要求。关键是,这一切都会在可追溯的工作流程中留下完整记录(通常利用版本控制和 CI 流水线),而不是像临时建议那样用完即消失。另一个标志是并发性:编排者可以同时启动多个智能体处理不同任务,大幅提升开发效率。

典型工具

过去一年涌现出多款体现编排者范式的工具:

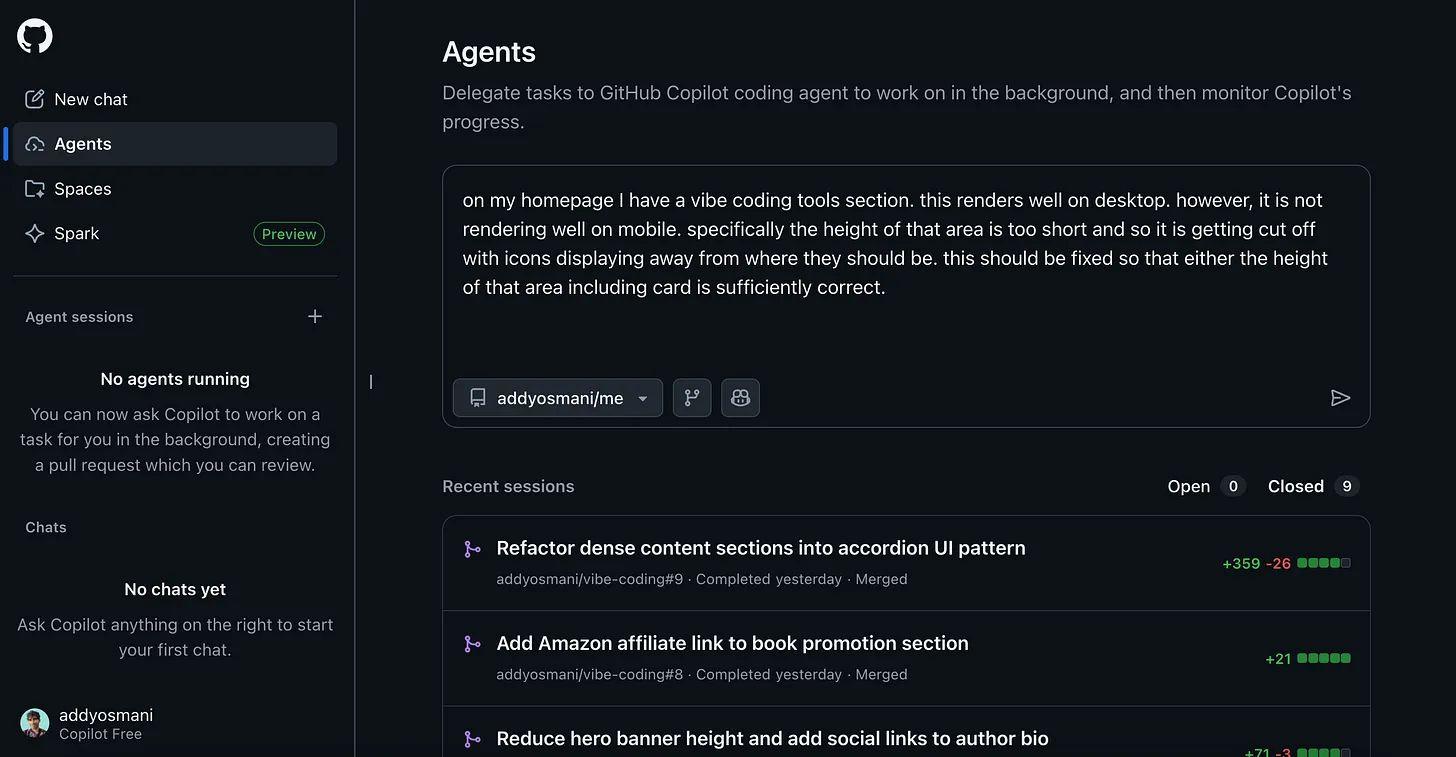

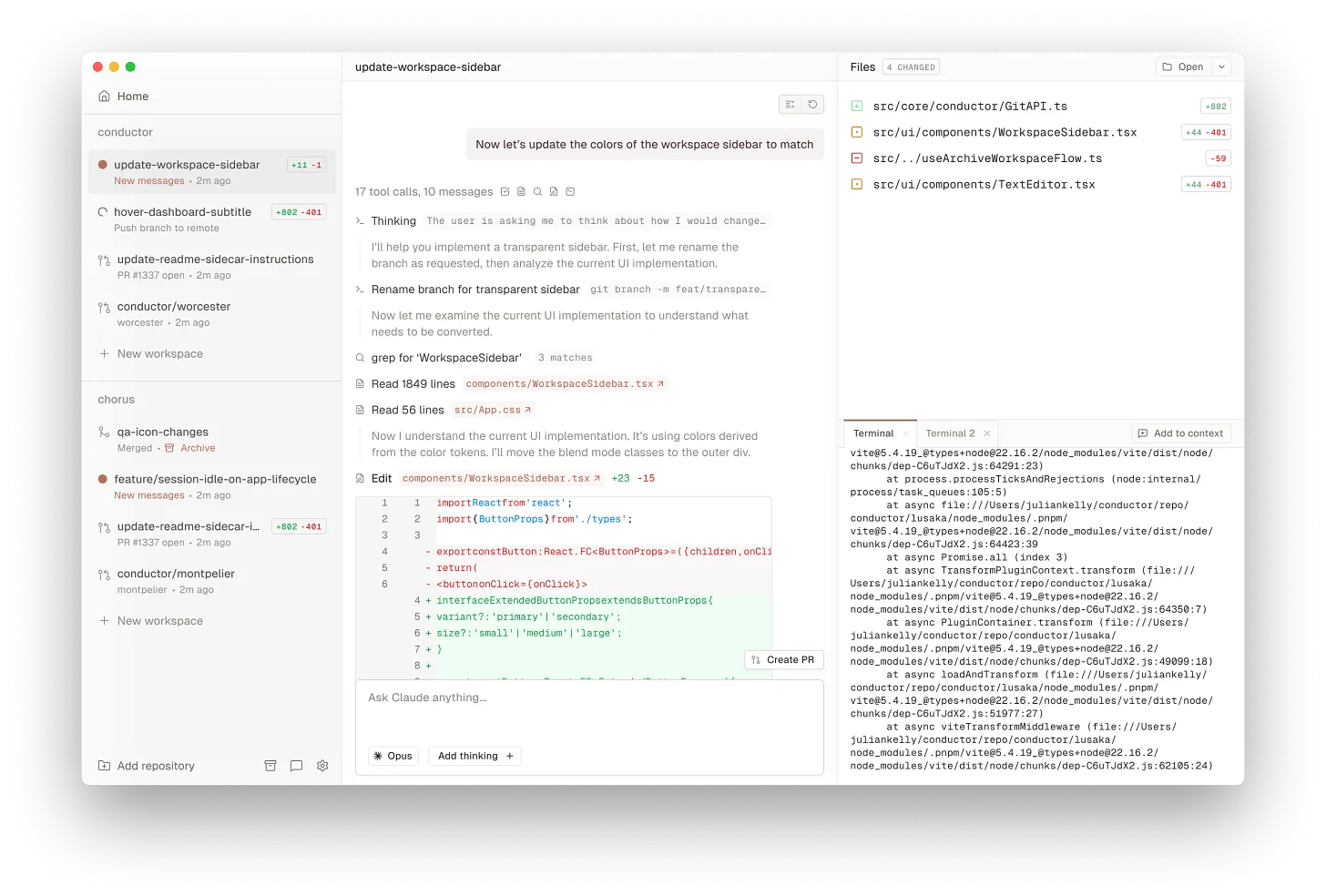

GitHub Copilot 编码智能体

Copilot 这次升级将其从编辑器助手转变为自主后台开发者。你可以将 GitHub issue 分配给 Copilot 智能体,告诉它实现某个功能或修复某个 Bug。Copilot 会通过 GitHub Actions 启动临时开发环境,检出仓库,创建新分支,然后开始编码。它能运行测试、Linter,甚至按需启动应用,全程无需人工干预。完成后会提交 PR,附上描述和清晰的提交信息,然后请求你审查。作为人类编排者,你审查这个 PR。如需修改,评论 @copilot 请更新...,智能体就会继续优化 PR。这就是异步自主代码生成的典型例子。 Copilot 会自动处理所有繁琐的流程(创建分支、提交、开 PR),让开发者能专注于高层决策。

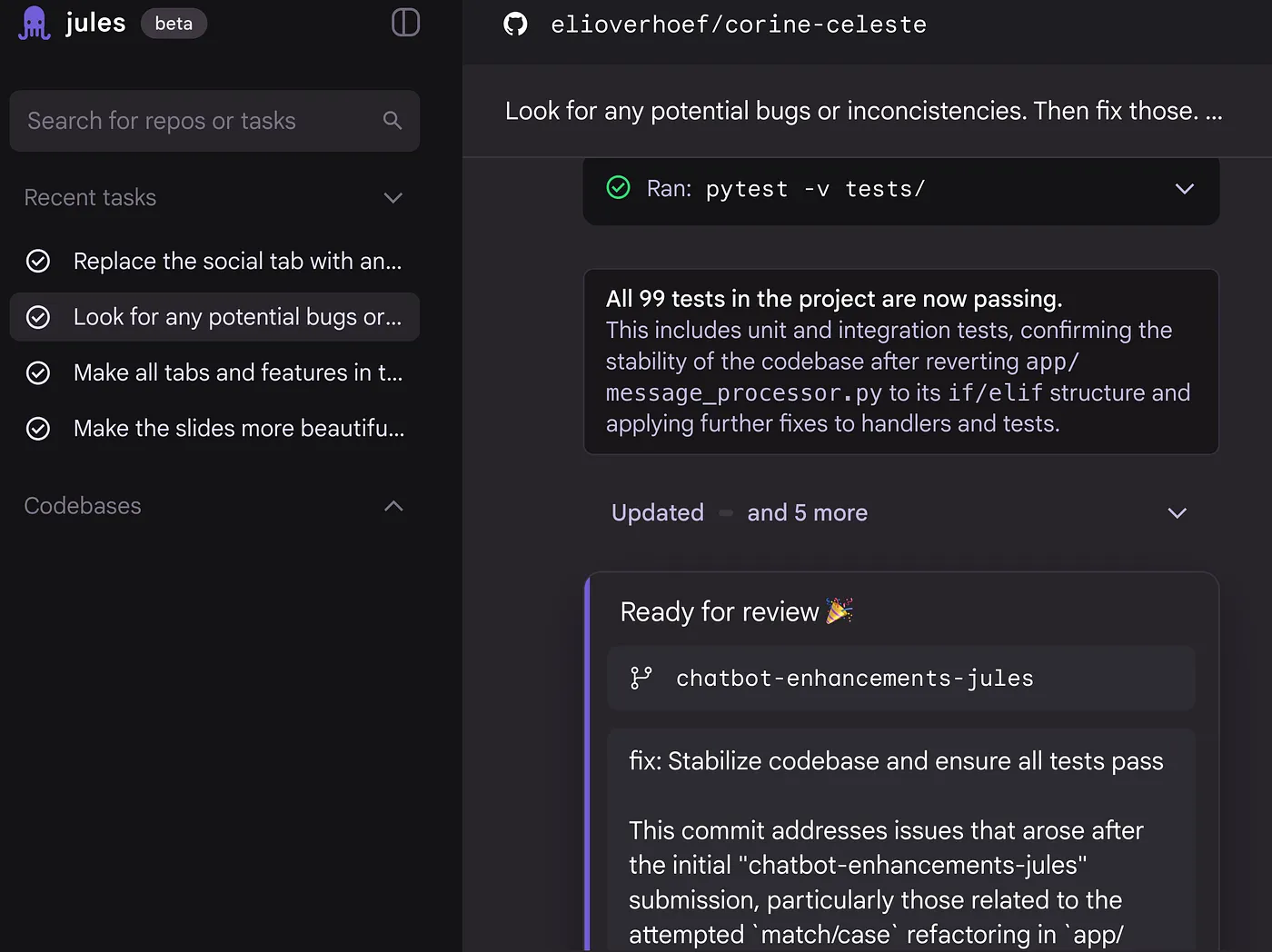

Jules

Jules 是谷歌推出的自主编码智能体,它不是辅助工具,而是能读懂代码、理解意图并主动干活的独立智能体。你可以连接仓库,像对待团队成员一样给它分配任务。Jules 会把整个代码库克隆到安全的云虚拟机中进行分析。你可以告诉它:"为应用添加用户认证"或"升级到最新 Node.js 并修复兼容性问题"。它会先制定计划给你审批,获批后才会自动执行变更。Jules 的特点是透明可控:动手前会展示计划和思路,你可以随时介入调整(Google 称之为"用户可操控性")。

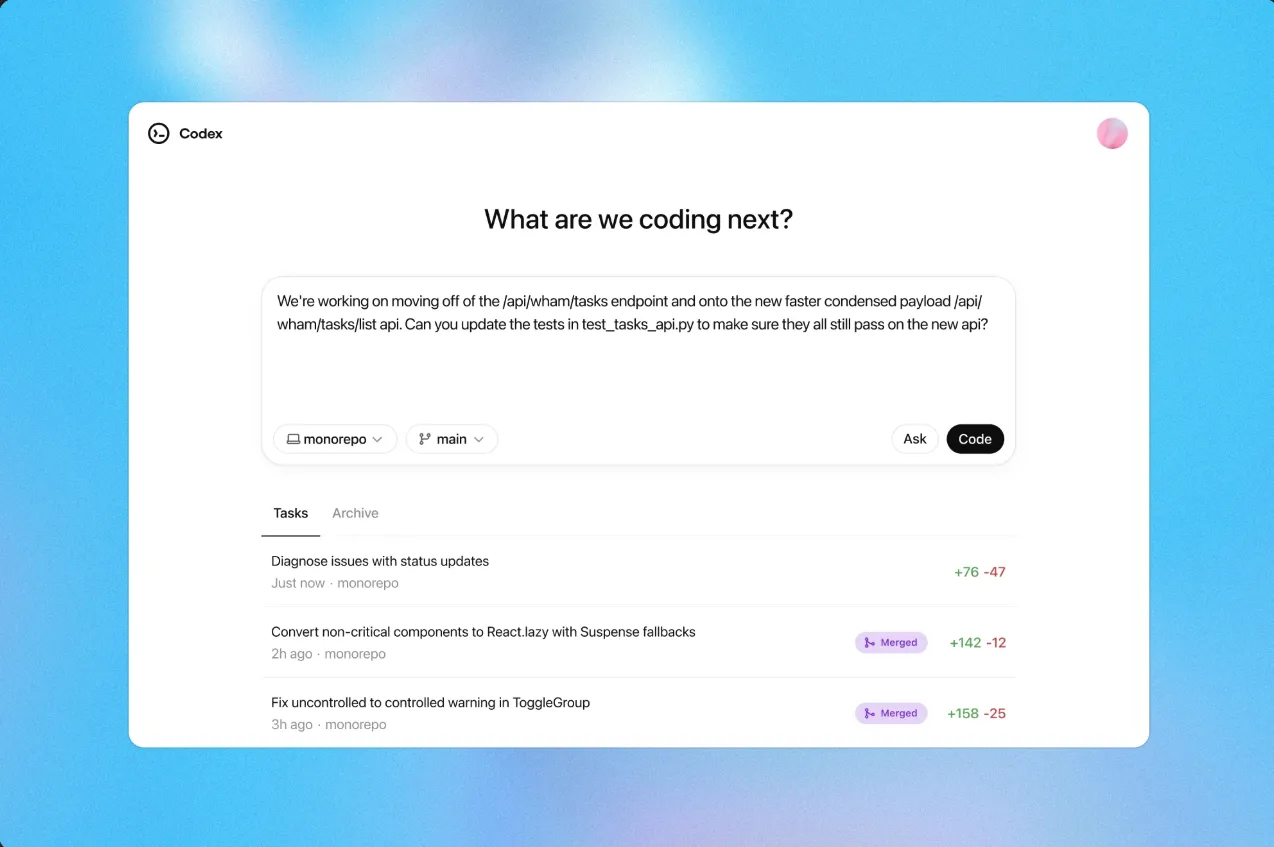

OpenAI Codex 云智能体

OpenAI 推出的新一代基于云的 Codex 智能体,被描述为能并行处理多项任务的云端软件工程智能体。通过 npm CLI 或 VS Code/Cursor 扩展,像 Copilot 或 Jules 一样委派任务。例如在终端说:"嘿 Codex,为设置页面实现暗黑模式"。Codex 会在仓库中启动,编辑必要文件,运行测试套件,完成后展示差异供合并。它在隔离沙盒环境中运行确保安全。OpenAI 强调在实时协作(指挥家模式)和异步委托(编排者模式)之间无缝切换。

Anthropic Claude Code (网页版)

Anthropic 推出的网页版 Claude Code,是其编码智能体的托管版本。可以将它指向 GitHub 仓库并分配任务。智能体在 Anthropic 管理的容器中运行,可从 Web 界面甚至移动应用触发。它在云端处理繁重工作,通过沙盒环境确保具有安全的自主性。

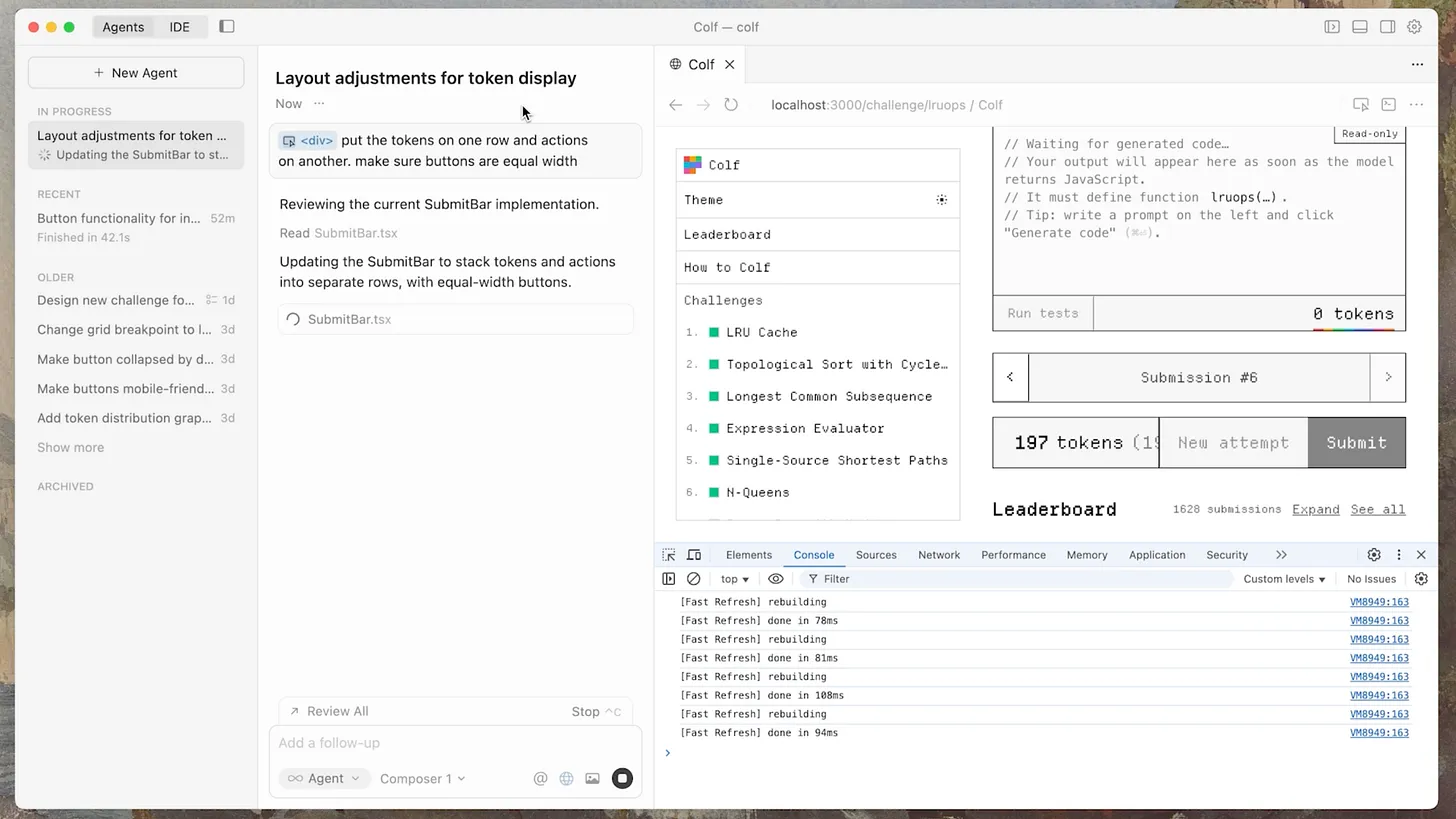

Cursor 后台智能体

Cursor 2.0 扩展了后台智能体功能,使其成为成熟的编排层。允许生成异步运行的自主后台智能体。这些智能体可处理整个开发循环,从编辑运行代码,到安装依赖、执行测试、构建,甚至搜索网页。Cursor 2.0 还引入多智能体编排,允许多个后台智能体并发运行,极大提升单个工程师的吞吐量。

其他智能体编排平台

除上述产品外,还涌现出多个平台和开源项目。例如 Conductor by Melty Labs(虽名为 Conductor,实为编排工具)让你在本地并行部署和管理多个 Claude Code 智能体。Claude Squad 是流行的开源终端应用,可在多个 tmux 窗口中并发运行多个 Claude Code 实例。Microsoft Azure AI 服务宣布了用于编排多个专业智能体以处理复杂任务的工具。所有这些基础设施都是为支持编排型工程师而生。

指挥家 vs 编排者:本质差异

即使编排者模式日趋成熟,许多工程师仍会继续使用指挥家式工作流。这两种模式将长期共存。

指挥家和编排者不仅是花哨术语,它们描绘了我们与 AI 协作方式的真实转变:

1. 控制范围

- 指挥家在微观层面操作,引导单个智能体解决具体任务或狭窄问题。指挥家会问:"如何用 AI 解决这个函数或 Bug?"

- 编排者在宏观层面操作,为多个智能体定义更广泛的任务和目标。编排者会问:"今天可以委派哪些任务给 AI 智能体来推进项目?"

2. 自主程度

- 指挥家模式下,AI 的自主权很低,每一步都需要等待用户指令。

- 编排者模式下,AI 拥有高自主权,在需要人类反馈之前,可能已经自己规划并完成了几十个步骤(编码、测试、调整)。

3. 同步 vs 异步

- 指挥家互动是同步的,你提问,AI 几秒内回复,你立即处理或继续迭代。这是个实时互动的循环。

- 编排者互动是异步的,你分配任务给智能体,可能几分钟或几小时后它完成了再回来看结果(就像启动一个长时间的 CI 任务)。

4. 产物与可追溯性

- 编排者的工作流会产生持久化的产物,比如分支、commits 和 PR,都保存在版本控制中。智能体的所有工作都有完整记录,便于追溯和协作。

- 指挥家风格(比如 IDE 对话),除非开发者手动提交,否则 AI 的很多工作过程不会被记录下来。而编排者的工作会在 git 中留下清晰的痕迹。

5. 人类精力投入

- 指挥家:在 AI 工作的几乎全程,人类都要高度参与,包括审查每个输出、优化提示词。

- 编排者:人类的精力主要集中在开头和结尾,开始时编写任务描述或需求规格,结束时审查最终代码和测试,中间过程基本不用管。这意味着编排者可以同时管理比指挥家多得多的工作。

实例对比

假设要添加一个涉及前端、后端和新测试的功能:

- 作为指挥家:打开 AI 对话,在 AI 帮助下按顺序实现。先做后端逻辑,再做前端,最后生成测试。你全程参与每个环节。

- 作为编排者:把后端分配给智能体 A,前端 UI 分配给智能体 B,测试创建分配给智能体 C。给每个智能体一个任务描述,然后让它们同时开工。过一会儿你会收到三个 PR:后端、前端、测试。你只需要审查和集成这些成果。

值得注意:这两种角色是灵活切换的,不是固定不变的。开发者可能这一刻是指挥家,下一刻就成了编排者。你可以让一个智能体异步处理任务 A,同时自己指挥另一个 AI 解决复杂算法(任务 B)。

为什么编排者如此重要?

专家们认为,向编排者的转变可能是我们见证过的编程生产力最大飞跃之一。回顾历史:我们从编写汇编语言到使用高级语言,再到使用框架和库,最近又有了 AI 代码补全。每一步都让我们摆脱更多底层细节。自主编码智能体是下一个抽象层次,你不再需要手写每一行代码,只需在更高层面描述需求,然后让多个智能体来实现它。

随着编排者风格的智能体越来越普及,我们可以想象 AI 生成的代码比例会达到 80% 甚至 90%。当 AI 智能体生成绝大部分代码,而人类只负责那 10% 的关键决策和监督时,软件团队会变成什么样?

许多人相信,这不是要取代开发者,而是让开发者变得更强大,去构建更好的软件。我们可能会看到生产力的爆发式增长:一个小团队的工程师,通过有效管理几十个智能体,就能完成过去需要一大堆程序员耗时数月的工作。

一个有趣的可能:每个工程师都在某种程度上成为 AI 开发者的管理者。就像每个人都有了一支由 AI 实习生组成的私人团队。你的效率将取决于如何拆解任务、如何向 AI 表达需求、以及如何验证结果。人的判断力仍然至关重要:决定做什么、确保结果正确、处理模糊情况、以及在 AI 能力不足时注入创造力。

迈向 AI 专家团队

今天的编码智能体主要处理执行层面任务:写代码、修 Bug、写测试等。但愿景并未就此停止。

想象一下,完整的软件开发流程,由多个专业 AI 智能体分工处理不同阶段,再由人类编排者统筹协调。这个场景其实离我们不远了。研究人员和公司已经在探索这样的架构:

- 规划智能体:分析功能需求或 Bug 报告,拆解成具体任务。

- 编码智能体:负责实现代码(可以是多个智能体协作)。

- 测试智能体:生成并运行测试来验证代码变更。

- 代码审查智能体:检查 PR 的质量和是否符合规范。

- 文档智能体:更新 README 或文档来反映最新变化。

- 部署/监控智能体:负责发布代码并监控生产环境的运行状况。

在这种场景下,人类工程师的角色变成了对整个流程的监督和编排。你可能只需要给一个高层目标(比如"在我们的 App 中添加加密货币支付功能"),然后 AI 团队就会从头到尾处理软件开发的各个环节,而工程师就像交响乐团的总指挥。

这听起来很科幻,但其实已经有了早期迹象。比如,Microsoft 的 Azure AI Foundry 正在为多智能体协作提供基础工具。

这可能会彻底改变软件项目的管理方式:更像是运营一条自动化生产线,工程师只需把控质量和方向,不用再亲自打磨每个零件。

挑战与人类角色

这是否意味着编程会变成按下按钮就完事的活动?并非如此,可能永远不会完全如此。编排者模式面临着重大挑战和悬而未决的问题:

1. 质量控制与信任

编排多个智能体意味着无法亲眼看到每个微小变化。如果完全依赖 AI,Bug 或设计缺陷可能会溜走。人类监督仍是至关重要的最后一道防线。就像管理初级开发团队:他们能完成很多工作,但你不会在不审查的情况下就发布他们的代码。

2. 协调与冲突

当多个智能体(就像多个开发者)在共享代码库上工作时,协调问题(如合并冲突)就会出现。目前的解决方案是工作空间隔离(每个智能体在自己的 git 分支上工作)和清晰的任务划分。

3. 上下文、共享状态和交接

多智能体编排需要共享上下文、内存和顺畅交接。但上下文共享绝非易事。如果没有统一的工作流编排层,每个智能体都可能成为孤岛。

4. 提示词与需求定义

讽刺的是,随着 AI 处理更多编码工作,人类的编码工作上升到了编写需求文档和提示词的层面。一个非常老派的技能(明确需求和编写测试)在 AI 时代重新变得至关重要。

5. 工具链与调试

当自主智能体出错时(比如卡在某个问题上或提交了失败的 PR),编排者必须调试这个状况:是提示词不对?还是智能体理解错了?这凸显了编排并非甩手不管,需要主动监控。

6. 伦理与责任

如果 AI 智能体编写了大部分代码,谁来为代码中的许可证合规性、安全漏洞或偏见负责?最终是人类编排者(或其组织)。信任但要核实是基本准则。

总而言之:编排式开发的兴起不会把人类踢出局,而是改变了人类的位置。我们从亲手拧螺丝的工人,变成了设计和监督机器干活的管理者。这是个更有杠杆效应的位置,但也需要更宏观的视野。

结论:每位工程师都会成为大师吗?

每位工程师都会成为多个编码智能体的编排者吗?这是个值得深思的问题,但趋势确实指向这个方向。

到 2020 年代末,软件工程师的日常工作可能变成:更少埋头写代码,更多对 AI 生成的代码进行高层把关。我们已经看到一些先行者把 AI 智能体当作队友使用,比如有开发者报告说每天会把 10 多个 PR 交给 AI 去做。

当然,这种转变不会一夜之间完成。初级开发者可能会从当 AI 指挥家开始练手;而资深工程师因为有架构设计和结果评估的经验,更容易适应编排者的工作方式。

我们讨论的那些工具,从 GitHub 的编码智能体到 Google 的 Jules,再到 OpenAI 的 Codex,正在快速降低尝试这种方式的门槛。

我们可能还是会写代码,特别是那些新颖复杂、难以用简单语言描述的部分。但大量样板代码、常规模式,甚至很多复杂的粘合代码都可能交给 AI 来做。软件工程师这个职业可能会更强调产品思维、架构设计和质量验证。

在可以预见的未来,让工程师手敲几千行重复代码,就像让现代会计师用铅笔和纸算账一样低效。

持续委托给 AI 可能会像持续集成和自动化测试一样,成为开发流程的标配。能灵活掌握这两种模式,知道什么时候该当精准的指挥家,什么时候该升级为规模化的编排者,这样的工程师将最有竞争力。

有一点可以确定:未来 5 到 10 年我们做软件的方式,会跟过去 10 年完全不一样。键盘不会消失,但在敲键盘的同时,我们会向一群智能助手发出高层指令。

最终,人的价值是无法替代的:我们的判断力、创造力、以及对真实世界需求的理解,才是引导这些 AI 智能体产出有意义成果的关键。

编码的未来不是 AI 或人类二选一,而是 AI 与人类的协作。由人类作为指挥家和编排者掌舵,指挥这支强大的团队,去实现我们的软件愿景。